गौरीशंकर खीची, ‘प्रयास’, 42 बी, काटजू नगर, मेहरा नर्सिंग होम के पीछे, रतलाम-457001 (म.प्र.)नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग जैसे परीक्षणों का जिक्र आमतौर पर फोरेंसिक साइंस या आपराधिक छानबीन के काम में किया जाता है। नार्को परीक्षण में व्यक्ति के शरीर में एक विशेष प्रकार के रासायनिक यौगिक का प्रवेश कराया जाता है। इसे ट्रुथ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। ट्रुथ ड्रग एक साइकोएक्टिव दवा है, जो ऐसे लोगों को दी जाती है जो सच नहीं बताना चाहते हैं या बता पाने में असमर्थ होते हैं। दूसरे शब्दों मे यह किसी व्यक्ति के मन से सत्य निकलवाने लिए किया प्रयोग जाता है।

दवा के कारण व्यक्ति कृत्रिम निद्रा में आ जाता है। इस दौरान उसके दिमाग का त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ऐसे में व्यक्ति बातें बनाना और झूठ बोलना भूल जाता है। यों यह भी संभव है कि नार्को टेस्ट के दौरान भी व्यक्ति सच न बोले। भारत में हाल के कुछ वर्षों से ही ये परीक्षण आरंभ हुए हैं। पर इन टेस्टों से प्राप्त जानकारी को साक्ष्य नहीं माना जाता। अलबत्ता यह जानकारी आगे पड़ताल करने में सहायक हो सकती है।

सन 1922 में अमेरिका में रॉबर्ट हाउस नामक टेक्सास के डॉक्टर ने स्कोपोलामिन नामक ड्रग का दो कैदियों पर प्रयोग किया था। नार्को विश्लेषण शब्द नार्क से लिया गया है, जिसका अर्थ है नार्कोटिक। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत ट्रुथ ड्रग के अनैतिक प्रयोग को यातना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल रूप में यह चिकित्सा कार्य है। मनोरोगियों का उपचार करने में इसका उपयोग होता है। इसका पहली बार प्रयोग डॉ. विलियम ब्लीकवेन ने किया था।

पॉलीग्राफ ऐसा उपकरण है जो रक्तचाप, नब्ज, सांसों की गति, त्वचा की स्निग्धता आदि को उस वक्त नापता और रिकॉर्ड करता है, जब किसी व्यक्ति से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दौरान पॉलीग्राफिक मशीन की मदद से उसका बीपी, धड़कन, सांसों की गति, त्वचा की स्निग्धता आदि रिकॉर्ड कर ली जाती है। सही जवाब और गलत जवाब के दौरान शरीर की प्रतिक्रिया में उतार-चढ़ाव होने लगता है। इसके आधार पर सच और झूठ का फैसला किया जाता है। वैज्ञानिकों के बीच इसकी विश्वसनीयता कम है।

ब्रेन मैपिंग तंत्रिकाविज्ञान की मदद से तैयार की गई तकनीक है। इसमें मस्तिष्क की अलग-अलग तस्वीरों के आधार पर सच और झूठ का फैसला किया जाता है। सभी प्रकार की न्यूरो इमेजिंग ब्रेन मैपिंग का हिस्सा हैं। ब्रेन मैपिंग में डाटा प्रोसेसिंग या एनालिसिस जैसे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के व्यवहार का खाका खींचा जाता है। यह तकनीक लगातार विकसित हो रही है और इस पर विश्वास भी किया जाता है।

छत्रपति शिवाजी के जीवन प्रसंग में ‘गढ़ आया मगर सिंह चला गया’ का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें ‘गोह’ नाम के एक प्राणी का जिक्र आता है। वह क्या है? विस्तार से बताइए?

डॉ. हूंदराज बलवाणी, 172, महारथी सोसाइटी, सरदारनगर, अहमदाबाद-382475गोह (Monitor lizard) सरीसृपों (रेप्टाइल) के स्क्वामेटा (Squamata) गण के वैरानिडी (Varanidae) कुल के जीव हैं, जिनका शरीर छिपकली जैसा लेकिन उससे बहुत बड़ा होता है। ये अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, अरब और एशिया आदि देशों में फैले हुए हैं। ये छोटे बड़े सभी तरह के होते है, जिनमें से कुछ की लंबाई तो 10 फुट तक पहुँच जाती है। इनकी जबान साँप की तरह दुफंकी, पंजे मजबूत, दुम चपटी और शरीर गोल रहता है। इनकी कई जातियाँ हैं। इनमें सबसे बड़ा ड्रैगन ऑव द ईस्ट इंडियन ब्लैंड लंबाई में लगभग 10 फुट तक होता है। नील का गोह नाइल मॉनिटर अफ्रीका का बहुत प्रसिद्ध गोह है और तीसरा अफ्रीका के पश्चिमी भागों में काफ़ी संख्या में पाया जाता है। भारत में गोहों की छह जातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कवरा गोह सबसे प्रसिद्ध है।

गोह की पकड़ बहुत ही मज़बूत होती है। यह अगर अपने पंजे से किसी चीज को पकड़ ले तो एक साथ दो आदमी भी मिलकर छुड़ाना चाहें तो नहीं छुड़ा सकते| इसी ख़ासियत की वजह से पुराने समय में युद्ध के समय दुश्मन के किले पर ऊँची दीवार पर चढ़ने में इसकी मदद ली जाती थी। शिवाजी के सेनापति तानाजी के पास एक गोह थी। जिसका नाम यशवंती था। इसकी कमर में रस्सी बाँध कर तानाजी क़िले की दीवार पर ऊपर फेंकते थे। यह गोह दीवार से चिपक जाती थी। इस रस्सी को पकड़ कर वे क़िले की दीवार चढ़ जाते थे।

इनकी दूसरी ख़ासियत है इसकी मजबूत शारीरिक संरचना इससे यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ज़िंदा रह सकता है| इसकी चमड़ी भी बहुत मजबूत होती है| राजस्थान की घुमंतू कालबेलिया,बनजारे, भील, बावरिया आदि जातियों के लोग इसकी चमड़ी से जूतियाँ बनवाते हैं, जो बहुत टिकाऊ होती हैं। भारत में इन्हें वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित जीव घोषित किया गया है। इन्हें पालने, पकड़ने पर पाबंदी है।

रंगों का आविष्कार एवं प्रचलन कब और किस काल में शुरू हुआ था?

श्रीकांत व्यास, डी-750, एम.डी. व्यास नगर, बीकानेर-334004 (राज.)मनुष्य की आँखों का एक गुण है रंगों की पहचान करना। लाल, नीले, हरे, पीले या और बहुत सारे लाखों, करोड़ों रंग प्रकृति में बिखरे हैं। इनका आविष्कार नहीं हुआ, यह प्रकृति का गुण है। मनुष्य सभ्यताओं ने इन्हें कब अपनाया कहना मुश्किल है, पर उसके परिधानों, उपकरणों, घरों वगैरह-वगैरह में रंग अनादि काल से चले आ रहे हैं। रंग हज़ारों वर्षों से हमारे जीवन में अपनी जगह बनाए हुए हैं। यहाँ आजकल कृत्रिम रंगों का उपयोग जोरों पर है वहीं प्रारंभ में लोग प्राकृतिक रंगों को ही उपयोग में लाते थे। मोहेन-जोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता की जो चीजें मिलीं उनमें ऐसे बर्तन और मूर्तियाँ भी थीं, जिन पर रंगाई की गई थी। उनमें एक लाल रंग के कपड़े का टुकड़ा भी मिला। विशेषज्ञों के अनुसार इस पर मजीठ या मजिष्ठा की जड़ से तैयार किया गया रंग चढ़ाया गया था। हजारों वर्षों तक मजीठ की जड़ और बक्कम वृक्ष की छाल लाल रंग का मुख्य स्रोत थी। पीपल, गूलर और पाकड़ जैसे वृक्षों पर लगने वाली लाख की कृमियों की लाह से महावर रंग तैयार किया जाता था। पीला रंग और सिंदूर हल्दी से प्राप्त होता था। प्राकृतिक नील था।

रंग क्या है? ये क्यों दिखाई पड़ते हैं, इस विषय की पहली व्यवस्थित पड़ताल आइजक न्यूटन ने की। यह बहुत पहले से पता था कि सफ़ेद रोशनी काँच के प्रिज़्म से देखने पर रंगीन दिखाई देती है। न्यूटन ने इस पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि सफ़ेद रंग प्रिज़्म द्वारा सात रंगों में विभाजित हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रकाश से मिलकर रंग दिखाई देता है, वह वास्तव में सात रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। न्यूटन ने एक गोल चकती को इंद्रधनुष के सात रंगों से उसी अनुपात में रंग दिया जिस अनुपात में वे इंद्रधनुष में है। इस चकती को तेजी से घुमाने पर यह सफ़ेद दिखाई देती थी। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सफ़ेद प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना है। वर्ण या रंग का आभास बोध मानवीय गुण धर्म है।

मूल रंग लाल, नीला, और पीला हैं। इनमें सफेद और काला भी मूल रंग में अपना योगदान देते है। लाल रंग में अगर पीला मिला दिया जाए, तो केसरिया रंग बनता है। यदि नीले में पीला मिल जाए, तब हरा बन जाता है। इसी तरह से नीला और लाल मिला दिया जाए, तब जामुनी बन जाता है। हालांकि हजारों साल से हम रंगों का इस्तेमाल जीवन में देखते रहे हैं, पर औद्योगिक क्रांति के बाद से रंग भी एक औद्योगिक उत्पाद के रूप में शामिल हो गया। कपड़ा उद्योग के साथ रंगों की खपत बढ़ी। प्राकृतिक रंग सीमित मात्रा में उपलब्ध थे इसलिए बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए कृत्रिम रंगों की तलाश आरंभ हुई। उन्हीं दिनों रॉयल कॉलेज ऑफ़ केमिस्ट्री, लंदन में विलियम पार्कीसन एनीलीन से मलेरिया की दवा कुनैन बनाने में जुटे थे। तमाम प्रयोग के बाद भी कुनैन तो नहीं बनी, लेकिन बैंगनी रंग ज़रूर बन गया। महज संयोगवश 1856 में तैयार हुए इस कृत्रिम रंग को मोव कहा गया। आगे चलकर 1860 में रानी रंग, 1862 में एनलोन नीला और एनलोन काला, 1865 में बिस्माई भूरा, 1880 में सूती काला जैसे रासायनिक रंग अस्तित्व में आए। वानस्पतिक रंगों के मुक़ाबले रासायनिक रंग काफ़ी सस्ते थे। इनमें चमक-दमक भी खूब थी। यह आसानी से उपलब्ध भी हो जाते थे। इसलिए हमारी प्राकृतिक रंगों की परंपरा में ये रंग आसानी से क़ब्ज़ा जमाने में कामयाब हो गए।

कादम्बिनी के मई 2016 अंक में प्रकाशित

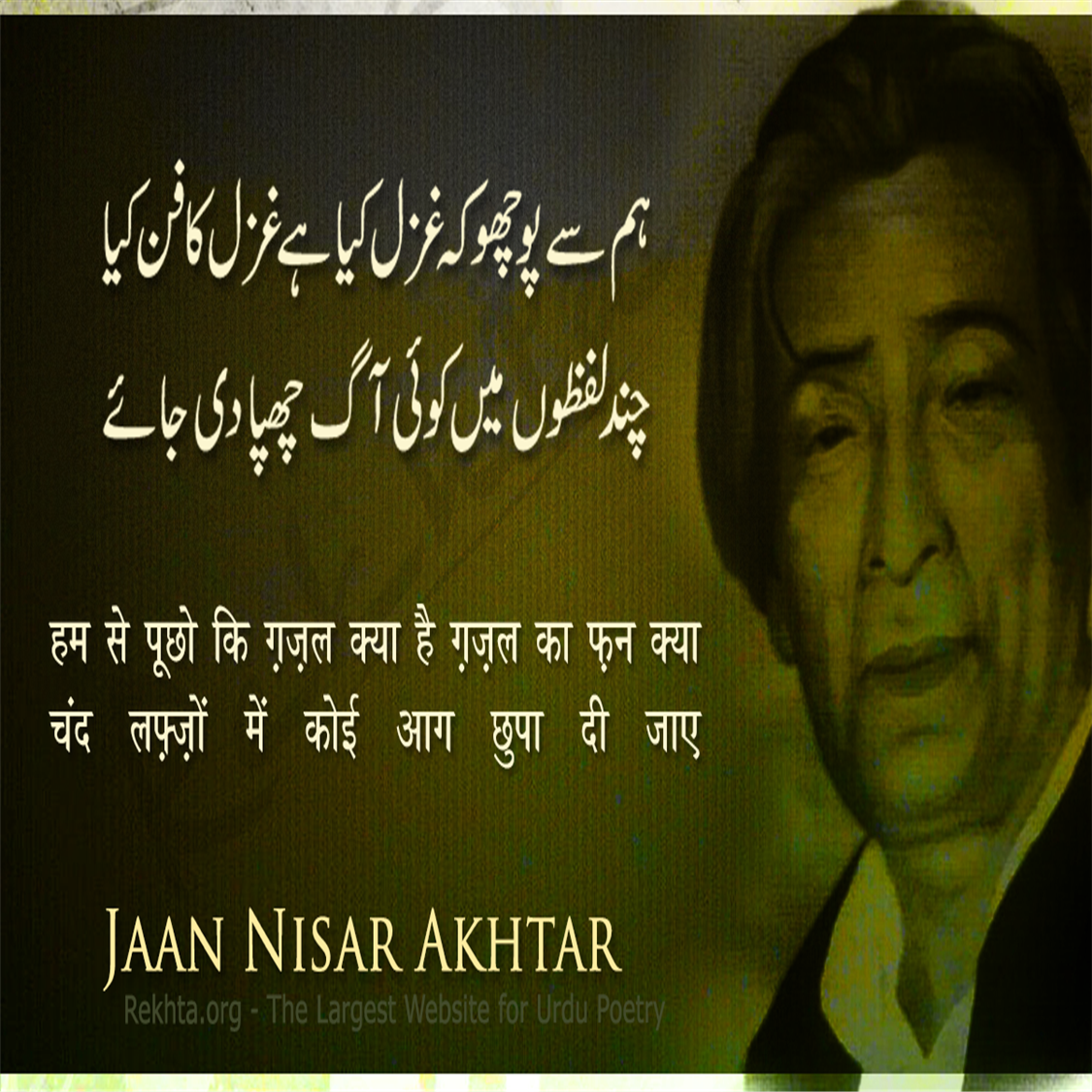

नज़्म मोटे तौर पर कविता या पद्य है। उर्दू में गज़ल का एक खास अर्थ है, इसलिए नज़्म माने गज़ल से इतर पद्य है, जो तुकांत भी हो सकता है अतुकांत भी। छंदेतर नज़्म को आज़ाद नज़्म कहते हैं। गज़ल एक ही बहर और वज़न के शेरों का समूह है। एक गज़ल में पाँच या पाँच से ज़्यादा शेर हो सकते हैं। गज़ल अरबी काव्यशास्त्र की एक शैली है। यह शैली अरबी से फारसी में आई। वहाँ से उर्दू में आई। अब तो दूसरी भारतीय भाषाओं में गज़लें लिखी जाने लगीं हैं। गज़ल का प्रत्येक शेर अपने अर्थ और भाव की दृष्टि से पूर्ण होता है। हरेक शेर में समान विस्तार की दो पंक्तियाँ या टुकडे़ होते हैं, जिन्हें मिसरा कहा जाता है। प्रत्येक शेर के अंत का शब्द प्राय: एक सा होता है और रदीफ कहलाता है। तुक व्यक्त करने वाला शब्द काफिया कहलाता है।

नज़्म मोटे तौर पर कविता या पद्य है। उर्दू में गज़ल का एक खास अर्थ है, इसलिए नज़्म माने गज़ल से इतर पद्य है, जो तुकांत भी हो सकता है अतुकांत भी। छंदेतर नज़्म को आज़ाद नज़्म कहते हैं। गज़ल एक ही बहर और वज़न के शेरों का समूह है। एक गज़ल में पाँच या पाँच से ज़्यादा शेर हो सकते हैं। गज़ल अरबी काव्यशास्त्र की एक शैली है। यह शैली अरबी से फारसी में आई। वहाँ से उर्दू में आई। अब तो दूसरी भारतीय भाषाओं में गज़लें लिखी जाने लगीं हैं। गज़ल का प्रत्येक शेर अपने अर्थ और भाव की दृष्टि से पूर्ण होता है। हरेक शेर में समान विस्तार की दो पंक्तियाँ या टुकडे़ होते हैं, जिन्हें मिसरा कहा जाता है। प्रत्येक शेर के अंत का शब्द प्राय: एक सा होता है और रदीफ कहलाता है। तुक व्यक्त करने वाला शब्द काफिया कहलाता है।